Annonces du mois : ICI

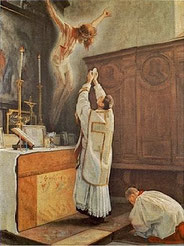

FÊTE DU CHRIST ROI

La fête du Christ-Roi a été instituée par Pie XI pour reconnaitre la royauté universelle de Jésus-Christ, Homme-Dieu, sur toute créature, sur les sociétés comme sur les

individus.

L'idée de la royauté du Christ pénètre toute l'année liturgique.

Beaucoup de psaumes, d'hymnes, et d'invitatoires le rappellent. L'Office de l’Épiphanie, en particulier, est une affirmation de la souveraineté du Christ rédempteur.

Cependant, le Pape à voulu établir une fête du Christ-Roi à cause des besoins du temps présent.

Cette fête est fixée au dernier dimanche d'octobre.

Pour la bien célébrer, nous devons ; 1° Nous offrir à la divine majesté de Jésus-Christ et lui consacrer nos personnes, nos familles et nos œuvres.

2° Ranimer notre zèle et nous décider à travailler de tout notre pouvoir à l'établissement et à l’extension du règne de Jésus-Christ.

3° Offrir à Notre-Seigneur de ferventes prières pour la conversion des pécheurs qui repoussent son règne, des nations et de leurs gouvernements qui le persécutent dans son

Église.

FÊTE DES SAINTS

1. pour qu'un serviteur de DIEU soit l'objet d'une fête, il faut qu'il soit béatifié ou

canonisé.

Avant de décréter qu'un serviteur de DIEU doit être tenu pour bienheureux, ou être mis définitivement au rang des saints, L’Église instruit son procès de béatification ou de canonisation,

c'est-à-dire, qu'elle examine, avec la rigueur d'une affaire judiciaire, d’où le nom de procès,

si le serviteur de DIEU à pratiqué véritablement les vertus héroïques et opéré les miracles qu'on lui attribue.

2. Dans les premiers siècles, chaque évêque avait le droit d'approuver, pour son diocèse, les actes d'un martyr ou d'un confesseur, et de mettre ce

martyr ou ce confesseur, du consentement du métropolitain, au nombre des saints, mais sans que leur culte pût dépasser les limites du diocèse.

L'approbation de ces actes ne se donnait qu'après un examen sévère.

Les canonisations générales, qui étendait le culte des saints à toutes les églises de l'univers catholique, commencèrent à être en usage au Xeme siècle, elles étaient réservées au

Souverain Pontife.

Enfin, depuis Urbain VIII (1634), le Pape seul a le droit d'instruire et de faire instruire les procès de béatification et de canonisation.

Pour la béatification, il faut au moins deux miracles accomplis, non durant la vie, mais après la mort du serviteur de DIEU et par son intercession, il y a exception

cependant pour la béatification des martyrs pour lesquels aucun miracle n'est exigé.

Pour la canonisation, il faut au moins deux miracles accomplis depuis la béatification et dus à l'intercession du bienheureux.

La principale différence entre le culte d'un bienheureux et celui d'un saint consiste en ce que le premier est restreint à un diocèse, à un ordre religieux, à un pays, tandis que le second

n'est point limité.

3. La fête des saints se célèbre ordinairement le jour de leur mort, appelé par l’Église "jour de leur naissance", parce que c'est ce jour-là qu'ils

sont nés à la vie de la gloire.

Cependant, lorsque le jour de la mort était inconnu ou lorsque ce jour était déjà occupè par une autre fête, l’Église assignait un jour prit parmi ceux qui étaient libres et qui &tait

l'anniversaire soit de la consécration épiscopale, soit de l'invention ou de la translation des reliques.

Dans les canonisations actuelles, le choix du jour de fête parait uniquement fondé sur ce que ce jour est libre.

Pour bien célébrer les fêtes des saints, nous devons remercier Dieu des grâces qu’il leur à faites, invoquer leur intercession et prendre la résolution d'imiter leurs

vertus.

LA PENTECÔTE ET SON OCTAVE

1. L'importance de la Pentecôte est attestée par sa vigile, sa solennité, son octave privilégiée et le nombre considérable de dimanches de l'année (la moitié

environ) qui sont appelés Dimanches après la Pentecôte.

2. La vigile de la Pentecôte a plusieurs points de ressemblance avec celle de Pâques : c'est un jour d'abstinence et de jeune depuis le VIIIeme siècle au moins ; la

Messe solennelle est précédée de la lecture de six prophéties choisies parmi celles du Samedi Saint ; mais, comme on est au temps pascal, le Flectamus genua est supprimè.

La procession aux fonts baptismaux avec le cierge pascal rallumè pour la circonstance ; la bénédiction des eaux baptismales suivies, autrefois, du baptême des

catéchumènes qui n'avaient pas pu être baptisés à Pâques ; le chant des Litanies des saints au retour de la procession ; tout se fait, comme le Samedi Saint, avec les ornements violets de la

pénitence.

La Messe, qui est celle de la nuit de la pentecôte anticipée, est dite avec les ornements rouge de la fête ; elle n'a pas d’Introït et commence comme celle du Samedi Saint par

le chant du Kyrie qui termine les Litanies des saints ; le propre de la Messe fait allusion aux sacrements de Baptême et de Confirmation qu'autrefois, les néophytes venaient de recevoir ; il

célèbre le Saint-Esprit et ses merveilleux effets dans les âmes.

3. La Pentecôte, d'un mot grec qui signifie cinquantaine, est la fête célébrée cinquante jours après Pâques, pour honorer la descente du Saint-Esprit sur les

Apôtres.

Cinquante jours après la résurrection et dix après l’Ascension, les Apôtres, Marie, mère de Jésus, les Saintes femmes et les disciples étaient réunis au Cénacle au nombre d'environs 120.

Tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit la salle et des langues de feu s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Ils furent aussitôt remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler

diverses langues.

Autrefois, dans certaines églises, pendant l’Épitre qui raconte ces événements, on sonnait de la trompette pour imiter le bruit du vent (cela se pratique encore à Saint Clément de Rome),

et on jetait, du haut de la voûte, des pétales de rose rouge pour figurer les langues de feu, ce qui fit donner à cette fête le nom de Pâques des roses.

4. La fête de la Pentecôte est aussi la fête de la fondation de l'église, car c'est en ce jour que Saint Pierre, environné des onze et prenant la parole comme chef

de l'église, fit sa première prédication à la suite de laquelle trois mille juifs reçurent le baptême.

Comme la Pentecôte juive, la Pentecôte chrétienne célèbre la promulgation d'une nouvelle loi ; la loi d'amour succédant, pour les chrétiens, à la loi de crainte, des juifs.

5. L'office de tierce de la Pentecôte, qui se chante ordinairement avant la grand'Messe, est plus solennel que n'importe quel autre jour de l'année, parce que c'est

à l'heure de Tierce que le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres ; aussi au lieu de l'hymne habituel, on chante le Veni Creator qui sera dit tout l'octave, non seulement à Tierce, mais aussi à

Vêpres. Dès les premiers siècles, on avait l'habitude de chanter à genoux la première strophe de cet hymne.

6. Le jour de la Pentecôte et pendant toute l'octave, on dit à la Messe la prose Veni Sancte Spiritus, dont l'auteur et la date sont inconnus.

7. L'antienne du Magnificat des secondes vêpres rappellent les merveilles accomplies en ce jour : La descente du Saint-Esprit sur les Apôtres qu'il remplit de sa

grâce et qu'il envoie prêcher l’Évangile à tout les peuples.

8. A l'origine, il n'y avait pas de fête spéciale de la Pentecôte. Ce cinquantième jour était simplement la clôture des fêtes pascales. Cependant, dés le début du

IIIeme siècle, il était signalé par quelques pratiques spéciales. Vers le milieu du IVeme siècle, il devint une grande fête, la première après Pâques, ayant sa vigile et le baptême solennel comme

à Pâques. Depuis le IXeme siècle il a une octave privilégiée comportant une messe spéciale pour chaque jour.

9. La liturgie des Quatre-Temps de la Pentecôte ressemble à celle des autres Quatre-Temps de l'année. Cependant, comme on es tau temps pascal, il y a quelques

différences : Les fidèles restent debout pendant les collectes et il n'y a pas de Flectamus genua. Le Graduel est remplacé par des versets alléluiatiques, et la prose Veni Sancte Spiritus est

dite comme les autres jours de l'octave.

Le samedi des Quatre-Temps d'été est en même temps le dernier jour du temps pascal, l'octave de la Pentecôte et le jour des ordinations.

St Thomas D'Aquin

Les « 16 conseils pour acquérir le trésor de la Science » de Saint Thomas d'Aquin

Voici les « Seize conseils pour acquérir le trésor de la Science » de Saint Thomas d'Aquin (1225-1274), Docteur de l'Église, Prêtre Dominicain et Saint Patron de l'Enseignement Catholique.

Les « 16 conseils pour acquérir le trésor de la Science » de Saint Thomas d'Aquin :

Puisque tu m'as demandé, mon très cher ami dans le Christ, comment tu dois étudier pour acquérir le trésor de la science, voici les 16 conseils que je te

donne :

1.- Entre dans la mer par les petits ruisseaux, non d'un trait ; car c'est par le plus facile qu'il convient d'aller au plus difficile. Tel est mon avis et ma

recommandation.

2.- Je veux que tu sois lent à parler, lent à te rendre là où l'on parle.

3.- Garde la pureté de ta conscience.

4.- N'abandonne jamais l'oraison.

5.- Aime beaucoup ta cellule, si tu veux être introduit dans le cellier à vin.

6.- Montre-toi aimable avec tous.

7.- Ne t'enquiers en rien des actions d'autrui.

8.- Ne sois pas trop familier avec personne, car trop de familiarité engendre le mépris et conduit à s'arracher à l'étude.

9.- Ne te mêle nullement des paroles et des actions des gens du monde.

10.- Fuis par-dessus-tout les démarches inutiles.

11.- Imite la conduite des saints et des hommes de bien.

12.- Ne regarde pas à qui tu parles, mais tout ce qui se dit de bon, confie-le à ta mémoire.

13.- Ce que tu lis et entends, efforce-toi de le comprendre.

14.- Assure-toi de tes doutes.

15.- Tout ce que tu pourras, efforce-toi de le ranger dans la bibliothèque de ton esprit, comme celui qui veut remplir un vase.

16.- Ne cherche pas ce qui te dépasse.

En suivant cette route, tu porteras et produiras, pendant toute ta vie, des feuilles et des fruits utiles dans la vigne du Seigneur des Armées. Si tu t'attaches à ces conseils, tu

pourras atteindre ce que tu désires. Adieu.

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)

Catholiques de Tradition de Charente-Maritime

Catholiques de Tradition de Charente-Maritime